قراءة في الحراك التشريني

25 أبريل 2020

شكّل تواجد المئات من الشباب في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019 في ساحات التحرير ومقترباتها بعد أن انطلقت دعوات للتظاهر السلمي حدثًا مفصليًا في تاريخ العراق المعاصر، وليس تهويلًا بالقول إن هذا التاريخ شكل فاصلةً كبيرة، حتى أصبح باستطاعتنا أن نقول إن العراق قبل هذا الموعد هو ليس العراق بعده.

ما حصل في انتفاضة تشرين يمثل الذروة التي وصل إليها الحال في العراق

هذه الجموع التي تحلّقت وتجمّعت في مناطق من بغداد دون غيرها قبل أن تمتد لتشمل أغلب مناطق العاصمة وتلقت الرصاص باعتباره خيار الحكومة الذي لم تتأخر في استخدامه أبدًا، وقفت وهي مجردة هذه المرة من أي دافع سياسي ضيق أو خلفية أيديولوجية محركة، خاصة إذا لاحظنا أن الفئة العمرية المحركة لهذا الفعل الاحتجاجي هذه المرة تتراوح بين (15-30)، وقفت وهي تؤكد مرةً أخرى للمشككين إن الصراع الطبقي لم يزل محرّكًا فاعلًا وكبيرًا، ولا يمكن التغافل عنه. وإنه يحتفظ بكثير مما يجعله في اللحظات الحاسمة مغيرًا لقواعد اللعبة، إضافة إلى كثير من العوامل والمسببات الأخرى. فمنذ سقوط النظام الديكتاتوري في نيسان/أبريل 2003 والمجتمع العراقي يجد نفسه في دوامات من النزاعات الثانوية، أو هكذا أريد له أن يعيش، صراعات على الهوية المذهبية تارةً وعلى القومية تارةً أخرى، ويُطلب منه في كل مرة أن يقف في طوابير الانتخابات لإنجاح "العرس" الديمقراطي والتجربة الفتية الشاقة، الديمقراطية التي لا يعرف منها قادتها شيئًا سوى أنها الآلية التي يمرون من خلالها إلى سدة الحكم أو هكذا يُطلب منها.

اقرأ/ي أيضًا: رياح الحرية والقيم الراسخة.. هل مياهنا راكدة؟

ذهب قادة نظام ما بعد 2003 إلى الإبقاء على الريع النفطي، عَمدوا إلى ذلك ليس جهلًا، بل إيمانًا منهم بقدرة ذلك الريع على خلق جيوش من المؤيدين والأنصار الذين يجري تحريكهم في كل مرة يتهدد نفوذهم ومكانتهم فيها، وبالتأكيد يشكل هؤلاء القاعدة التصويتية لأولئك القادة ليحصلوا على الشرعية في الانتخابات. تاركين المجتمع العراقي غارقًا في الاستهلاكية وخاضعًا لاقتصاد سوق لا يرحم هذا من جانب، وعلى الجانب الآخر، فهو ما يجعلهم يمتلكون الثروة، وبالتالي يوفر لهم امتلاك مصادر القوة والقسر مما يُسهل عليهم التصرف بتلك الثروة والمقدرات بما يحلو لهم ويتناسب مع أجنداتهم الخاصة.

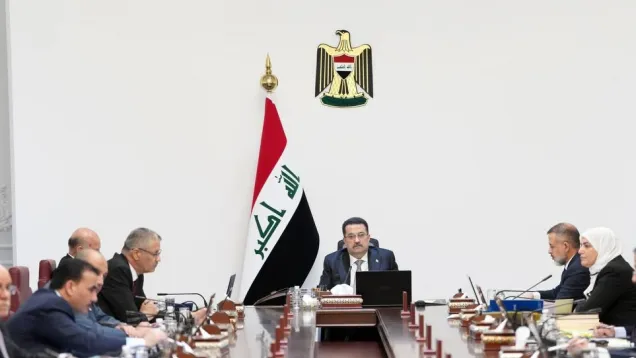

وبعد مرور ما يقارب السبعة عشر عامًا على سقوط النظام القديم ومحاولات بناء نظام جديد على أنقاضه لم يفكر القائمون عليه بالتحولات الكبيرة التي تحصل، ولعل أبرزها، هي زيادة نسبة السكان، حيث يذكر مظهر محمد صالح مستشار السياسات المالية في مجلس الوزراء أن نسبة الزيادة السكانية في العراق هي الأعلى في العالم (1).

ما حصل في الموجة الأولى للأحداث في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019 والثانية التي انطلقت في الخامس والعشرين من الشهر ذاته تمثل الذروة التي وصل إليها الحال في العراق، فالقديم غير المنتج وغير القادر على القيام بما يجب عليه القيام به، وبين جديد يحاول أن يولد أو أن يجد لنفسه مكانًا على أرض الواقع. هذا الجديد الذي قدم الآلاف هذه كضحايا بين قتيلٍ ومعاقٍ ومغيّب.

هذه الاحتجاجات التي لم يخلقها الفراغ أو إرادة فوقية، بل جاءت وليدةً لسنوات طوال بلغت قرابة السبعة عشر عامًا، فالحراك الاحتجاجي العراقي والذي من الممكن أن نؤرخ له منذ شباط/فبراير 2011 والذي جاء متأثرًا بما كان يجري من حراكات "الربيع العربي" لم يتوقف منذ ذلك الحين، وإن تباعدت فترات ارتفاعه أو هبوطه، واختلاف الأشكال والطرق والرقعة الجغرافية لوجوده، إلا أنه ظل حاضرًا في المشهد إلى أن أعاد طرح نفسه مرة أخرى وبقوة في احتجاجات تموز/يوليو 2015، وهذه المرة كسابقتها ظل شعار إصلاح النظام هو الشعار الجامع، إضافة إلى محاربة الفساد وتوفير فرص عمل، إلا أن الجديد الذي بدأ بالظهور هذه المرة هو شعار (باسم الدين باكونا الحرامية) والذي كان رسالة بليغة من قبل المحتجين، حيث أنهم شخّصوا بدقة عنوان اللافتة التي سُرقوا من تحتها في إشارة إلى من كانوا يطرحون أنفسهم للزعامة باعتبارهم ممثلين عن "مكونات" و"طوائف" دينية. هذا الشعار حَمل معه محاولات لرفض المجتمع العراقي لما اعتبروه المحتجين إساءةً لقيمة عليا يمثلها الدين، هذه الموجة من الاحتجاجات نتج عنها فيما بعد، تحالف انتخابي ضم الحزب الشيوعي العراقي والتيار الصدري تحت اسم (سائرون). هذا التحالف الذي وبفعل الكثير من الأسباب والظروف لم يكن قادرًا على تحقيق ما وعد به.

لتأتي الانتخابات البرلمانية في آيار/مايو 2018 والتي شكلت وحسب اعتقادي قفزة كبيرة في مستوى الوعي لدى الناخب العراقي ووصلت حملة مقاطعة الانتخابات ذروتها هذه المرة، حيث سجلت الانتخابات الأخيرة أضعف نسبة مشاركة في عراق ما بعد 2003، إذ بلغت (44%)، لغة الأرقام هذه والتي غابت عن أذهان قادة السلطة أو تغافلوا عنها، كانت ناقوس خطر دق طويلًا دون أن ينتبهوا له، ففي أول انتخابات في عام 2005 بلغت نسبة المشاركة (79%) وهي الأعلى، فيما ظلت تنخفض في كل مرة، فسجلت انتخابات العام 2010 نسبة (62%) فيما كانت النسبة في انتخابات 2014 (60%).

الحصيلة أعلاه رغم بساطتها، إلا أنها قادرة على تبيان عمق الهوة بين الطبقة الحاكمة وجمهورها، أرقام تدلل على فقدان الثقة بين "القادة" والجماهير أو بين المجتمع وممثليه السياسيين، وهنا كانت الاحتجاجات، واحدة من أهم وسائل انتقال الفعل السياسي إلى الشارع، أو إن صح القول، هي كانت بمثابة تجريد النخب السياسية من حق امتلاك الفعل السياسي، وهنا طرح المحتجون أنفسهم لاعبًا قويًا بعد أن اقتصر ذلك الفعل طيلة الفترة الماضية على الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية وتدخلات اللاعبين الدوليين.

الفعل الاحتجاجي لم ينقطع طيلة الفترة السابقة، حتى وإن كانت بعض الاحتجاجات قطاعية في طبيعتها، تحمل حقوق وتطلعات فئات وشرائح مختلفة من المجتمع، إلا أنها كانت تعطي صورة واضحة عن الواقع المعاش، فقبيل الأول من تشرين الأول/أكتوبر كانت الكثير من ساحات بغداد وشوارعها تشهد تظاهرات متعددة، فكانت تظاهرات الأطباء وخريجي معاهد النفط والأطباء البيطريين الذين كانت خيامهم مع خيام متعاقدي الحشد الشعبي في ساحة التحرير أول الشهود على دموية السلطة في مواجهة العزل، ناهيك عن تظاهرات حملة الشهادات العليا وما رافقها من استهجان كبير وغضب عارم بعد الطريقة الوحشية التي جوبهت بها وقفتهم على أبواب مجلس الوزراء. رافق هذا الوضع حالة من الشد والجذب وضعتنا بها السياسة الأمريكية تجاه ايران واستخدامها الحصار الاقتصادي وتلويحها المستمر بالخيار العسكري، هذا الأمر الذي دفع بالكثير ممن ترتبط مصالحهم من الزعماء السياسيين مع مصالح الجارة إيران الا أن يقدموا خطابًا يراد منه تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحساب بين أمريكا أو بين جارة تحمل في يدها مفاتيح كثيرة للقوة في الداخل العراقي، وبين اتجاه آخر كان يدفع باتجاه تجنيب العراق مزيدًا من الويلات في حال وضع نفسه في صراع المحاور هذا.

سجل الطلبة أبرز ما يمكن أن يحسب للحراك الاحتجاجي، فقد استطاعوا أن يجمعوا أنفسهم ويؤطروا حراكهم بتجمعات أصابت الجميع بالذهول

هذه الحالة وما سبقها الكثيرمن التدخلات والضغوط التي مارستها إيران في الشأن العراقي عن طريق الكثير من السياسيين والزعماء وأشر عليها المجتمع العراقي كثيرًا، تقابلها تدخلات أمريكية وإقليمية مباشرة أو غير مباشرة دفعت بجيل جديد هو نفسه الذي أطلق هذه الموجة من الاحتجاجات إلى التفكير بالهوية الوطنية التي فطن لافتقادها جيل من الشباب المتعلمين يعيش عصر الثورة المعلوماتية الهائلة، وجد نفسه ضحيةً لنظام سياسي لا يواكب طموحاته وتطلعاته، فبدلًا من أن يقوم من في السلطة ببناء الدولة الجديدة على أساس الهوية الوطنية الجامعة، وأعاد توزيع الثروة بشكل عادل، ذهبوا باتجاه تعميق الانقسامات على أساس الهويات الفرعية، التي نمّت العلاقة الزبائنية بين من يدين بالولاء لهذه السلطة وبين من بيده المال. ليجد أغلبية من في المجتمع أنهم يعيشون خارج دائرة توزيع الريع النفطي، بعد غياب أقل صورة من صور العدالة الاجتماعية.

اقرأ/ي أيضًا: نضال التغيير ضد حماة "الأعراف المقدسة"

من هذا الجانب ممكن أن نرى عمق هذا الفعل الاحتجاجي، ومنه نعرف أيضًا مدى استمراره وراهنية أسبابه، فموضوع انطلاقه وتحديد وقت انتهائه سيبقى قائمًا طالما بقيت كل الأسباب أعلاه. ولكن مرةً بعد أخرى يكبر فيها الفعل الاحتجاجي وتعلو شعاراته وسقف طموحاته إلى أن يصل هدفه المنشود في (نريد وطن).

حقق هذا الحراك الاحتجاجي الكثير لغاية الآن، ولعله من المنطقي أن نلتفت إليه طالما أن نشاطاته وفعالياته ستحرك الراكد أكثر، وستعمل على زيادة نطاقه ومدياته، وانطلاقًا من البحث عن الهوية الوطنية كان هذا الحراك أعلى صوتًا وأبلغ أثرًَا في المناداة بحقوق العراقيين ككل، فقد أسقط فكرة تقسيم المجتمع إلى طوائف وقوميات يبحث كلٌ عن مصلحته، بل جرى الحديث هذه المرة عن وطن وشعب، عن فقراء يزدادون فقرًا استطاعوا أخيرًا تنظيم أنفسهم في ساحة الاحتجاج بوصفهم مجموعة كبيرة إن لم نقل أغلبية، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التأييد غير المسبوق الذي حظي به الاحتجاج هذه المرة، مقابل أغنياء لم يكتفوا طالما في هذا البلد موارد تمكنهم من ازدياد ثرواتهم. هؤلاء نجحوا ومنذ 2003 من تنظيم أنفسهم في تحالفات مستمرة أدت الغرض نفسه في كل مرة، وهنا استطاع هذا الحراك من تحقيق أهم ما عجز عنه سابقًا، وهو زيادة التصدعات والتشققات داخل ذلك التحالف الطبقي الحاكم الذي استطاع أن يعيد إنتاج نفسه منذ 2003 بألوان مختلفة كل مرة مع احتفاظه بالجوهر ذاته. هذه التشققات الكبيرة التي قاربت من إسقاطه في لحظة من اللحظات.

وارتباطًا بالمعسكريين أعلاه، فقد شهد هذا الفعل الاحتجاجي/السياسي دخول فئات وشرائح عديدة كانت غائبة عن ساحة الصراع دون أن يعني ذلك الغياب أنها كانت بعيدة عن تأثيره، فكان للنقابات والاتحادات دورًا رائدًا في زيادة زخم الحراك ودفعه إلى مديات لم يكن أحدًا ليتصورها، فمنذ عقود لم نشهد ما فعلته نقابة المعلمين مثلًا، حين تحدت السلطة، وخاطرت بإعلانها الإضراب العام، واستطاعت بذلك أن تشل القطاع التعليمي بالكامل، إضافةً إلى ما قامت به نقابات المحامين والأطباء وغيرها. وليس بعيدًا عن هؤلاء لعب بعض التجار الوطنيين دورًا رئيسيًا في إدامة زخم الحراك الاحتجاجي عن طريق التبرعات بكل ما كانت تحتاجه الساحات من مواد غذائية وطبية، وهذا يعكس مدى قرب ما كان يطرحه المحتجين من تطلعات وآمال شرائح مختلفة. ناهيك عن دخول العوائل هذه المرة إلى ميدان العمل الاحتجاجي/ السياسي عن طريق تواجدهم الدائم واللافت للعيان في ساحات التظاهر والاحتجاج، بل حتى في أخطر المكانات من الناحية الأمنية مثلما شاهدناهم على متاريس جسري السنك والجمهورية وساحة الخلاني وكورنيش أبو نؤاس في خطوة تعكس تحديًا صارخًا وكبيرًا، وتوجت تلك العوائل نشاطها حين استطاعت أن تكسر حظر التجوال الذي فرضته السلطات ولأكثر من مرة في محاولة منها إلى عزل الساحات وتعجيز الناس عن الالتحاق هناك.

الا إن الأجمل والاكثر تحديًا هو ما قام به الطلبة من ذوي القمصان البيضاء، فهم سجلوا أبرز ما يمكن أن يحسب للحراك الاحتجاجي هذه المرة، فقد استطاعوا أن يجمعوا أنفسهم ويؤطروا حراكهم بتجمعات أصابت الجميع بالذهول، حتى كانت لحظات دخولهم إلى ساحات التظاهر بعد أن يعلنوا عن تجمع لهم قبل الانطلاق إلى هناك شبيهةً بتلك الحراكات العظيمة التي كان الطلاب يقودونها قبل عقودٍ خلت، لحظات تذكرنا بما كنا قد قرأناه عن نضالاتهم العظيمة يوم وقفوا وبقمصانهم البيضاء أيضًا متحدين بريطانيا "العظمى"، وحكومة صالح جبر وتمكنوا من إسقاط معاهدة جائرة كانوا قد رفضوها. وأسقطوا معها الحكومة التي ارتضت بأن تضع العراق في ذلك الموضع المذل. ناهيك عن الدور البارز التي لعبته المرأة العراقية هذه المرة، فبعد أن كان حضورها لا يتناسب مع مكانتها في الاحتجاجات السابقة، إلا أنها سجلت حضورًا كبيرًا منذ اليوم الأول من تشرين الأول/أكتوبر. وأتت استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر 2019 لتبين واحدة من نجاحات هذ الحراك وطريقته السلمية، حيث أكدت أن الخيار السلمي قادر على تحقيق الكثير، فهو ليس طريق الضعفاء، بل خيار يتبناه الأقوى، طالما أعتقد بحقانية شعاراته ووطنية أهدافه وسموها.

وارتباطًا بما جاء أعلاه، فمن الممكن أن تفضي هذه الموجة الأخيرة من الاحتجاجات إلى تأسيس حركة اجتماعية كبيرة، ربما ستستمر طويلًا، تأخذ على عاتقها العمل على طرح مشاكلها وقضاياها بشكل مباشر دون الحاجة إلى وساطة السياسيين في الوقت الراهن على الأقل نتيجة لغياب الثقة لدى عدد كبير إن لم نقل الغالبية من المجتمع تجاه من يدعي تمثيله من السياسيين من جهة، ونمو الذات الفاعلة من جهة ثانية، هذه الذات وبحسب ألان تورين هي التي (تتشكل وسط إرادة الإفلات من القوى والأنظمة والسلطات التي تمنعنا من أن نكون ذواتنا، هذه الأنظمة والسلطات التي تعمل على تحويلنا إلى مكوّنة لنظامها السياسي وسلطتها القابضة على نشاط الجميع ومقاصدهم) (2)، هذه الذات الفاعلة التي نستطيع أن نتلمس وجودها في تطوعها لخدمة الصورة ذاتها التي تبدو لها مبرر وجودها ورجائها. ويمكن اعتبارها حركة اجتماعية جديدة طالما حافظت على عدم انطلاقها من مبدأ تغيير الأوضاع والعلاقات الاقتصادية فقط، بل تذهب إلى أن تدافع عن حرية كل فرد ومسؤوليته وحيدًا كان أم ضمن جماعة ضد نظام قائم يقرر ما هو سوي أو شاذ محلل أو محرّم حسب تورين أيضًا.

من الممكن أن تفضي هذه الموجة الأخيرة من الاحتجاجات إلى تأسيس حركة اجتماعية كبيرة

حركة اجتماعية بدت واضحة جدًا هذه المرة، فإذا ذهبنا إلى تعريف تشارلز تلي للحركات الاجتماعية، فسنرى إن واحدة من أهم شروط تعريفها قد انطبق على الحالة العراقية، حيث أنها تعبر عن (تنظيمات شاملة مؤلفة من جماعات متنوعة المصالح تضم حال تشكلها طبقات مهمة) ومن الواضح جدًا اشتراك قطاعات واسعة وفئات متعددة من المجتمع في الحراك الأخير، جمعيات وأحزاب ونقابات واتحادات مثلت عموم الطيف العراقي يحركهم هم واحد وشعور عام بالظلم والحيف قوامه الإدراك المشترك لغياب الديمقراطية في وضعية سياسية بعينها وفي وقت معين وهذه النقطة الثانية في تعريف تلي. (3)

اقرأ/ي أيضًا: الحرية بوصفها مشكلة اجتماعية

ستنجح هذا الموجة في التأسيس لحركة اجتماعية كلما نجحت في تجميع الناس القادمين من هويات مختلفة في مواقف مشتركة من أجل هدف أو مجموعة أهداف مشتركة تمس الحياة اليومية للمواطنين، وحافظت على أشكال متنوعة من الاعتراض، تستخدم أدوات يبتكرها المحتجون للتعبير عن الرفض أو مقاومة الضغوط الواقعة عليهم، ستنجح في التحول إلى حركة اجتماعية في حال توفر أربعة عناصر في تكوينها (4):

- فعل الاعتراض (الاحتجاج ).

- المعترض (فئة مجتمعية أو تنظيم.. الخ)

- المعترض عليه (فئة مجتمعية أو سلطة قائمة)

- موضوع الاعتراض (اجتماعي، سياسي، ثقافي)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر:

- الاحتجاجات التشرينية في العراق ( احتضار القديم واستعصاء الجديد)، مقالات، صادرة عن دار المدى 2020.

- براديغما جديدة لفهم عالم اليوم، ألان تورين، صادر عن المنظمة العربية للترجمة، 2011.

- الحركات الاجتماعية (1768 – 2004)، تشارلز تلي، صادر عن المشروع القومي للترجمة، 2005.

- الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي (دراسة في متغيرات الاستقرار واللا استقرار للأنظمة السياسية) مجموعة مؤلفين، صادر عن المركز العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية في ألمانيا، 2019.

اقرأ/ي أيضًا:

الكلمات المفتاحية

القضية وصلت إلى السفارة والمخابرات.. اعتقال عراقي ابتز امرأة أجنبية

أعلن جهاز الأمن الوطني اعتقال متهم بمحاولة ابتزاز امرأة أجنبية، إثر تلقي شكوى من خلال إحدى السفارات العراقية

البنك المركزي ينشر 3 نقاط من نتائج اجتماعه مع الجانب الأميركي حول القطاع المصرفي

نفى تعرض مصارف عراقية لعقوبات